讲坛回顾|启蒙时期女作家冯·齐格勒专题讲座

时间:2025-10-10 点击数量:阿斯特丽德·德罗泽(Prof. Astrid Dröse)教授

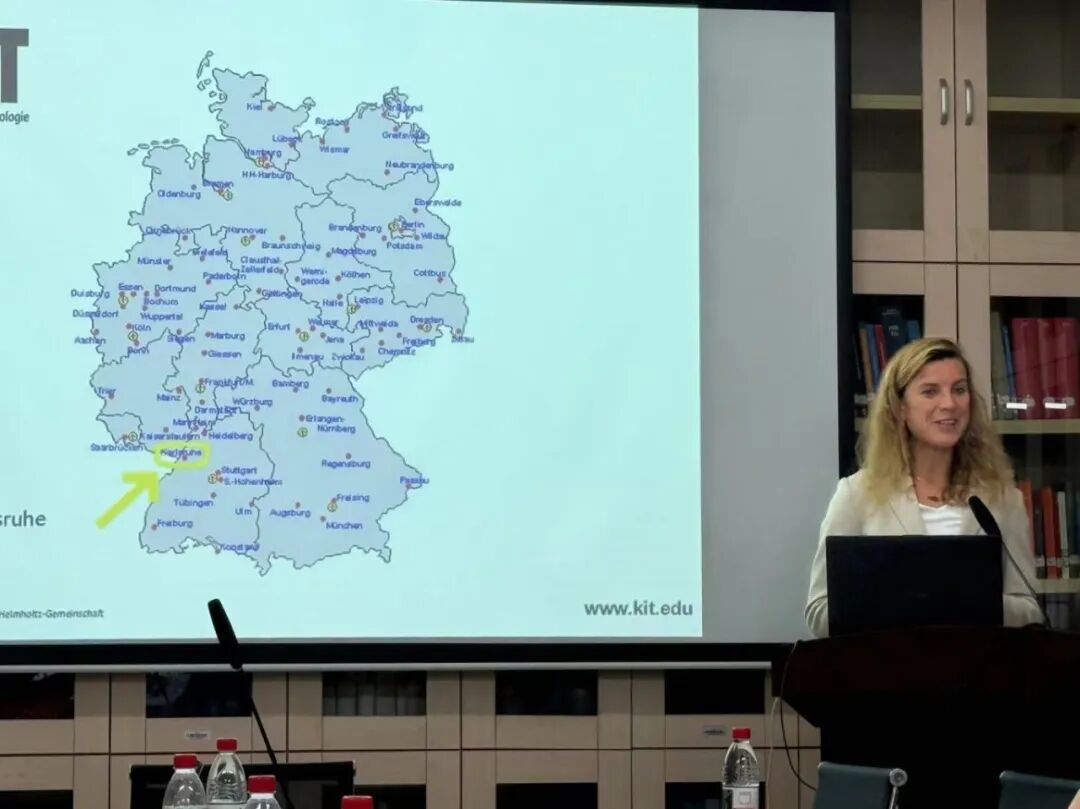

2025年9月23日16:00至18:00,四川外国语大学文化学研究所“歌乐讲坛”第五十一讲于博文楼二层德国研究中心成功举办。本次讲座由教育部德语文学课程虚拟教研室与四川外国语大学文化学研究所联合主办,特邀德国卡尔斯鲁厄理工学院德语文学教授阿斯特丽德·德罗泽(Prof. Astrid Dröse)教授讲担任主讲嘉宾,四川外国语大学郑萌芽副教授担任讲座主持人,川外众多师生到场聆听并参与交流。

讲座伊始,德罗泽教授详细介绍了18世纪德语作家克里斯蒂安娜·玛丽亚·冯·齐格勒(Christiana Mariana von Ziegler, 1695-1760),教授认为,齐格勒在德国文学史中被长期忽视,却在启蒙运动与女性文学史中扮演着先锋角色。德罗泽教授通过介绍她的生平与创作,用以探讨“启蒙女性主义”(Aufklärungsfeminismus)的内涵与历史作用。

德罗泽教授首先援引了康德在《问题回答:什么是启蒙》(Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, 1784)一文中的著名论断:“启蒙是人类摆脱自我招致的不成熟状态”(Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit),并特别指出,“要有勇气运用你自己的理性”(Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! )的理念不仅推动了18世纪的教育与科学进步,也为女性解放提供了思想资源。

在此基础上,德罗泽教授进一步引入了“启蒙女性主义”(Aufklärungsfeminismus)这一概念,指出其源自中世纪延续至近代的“女性之争”(Querelle des Femmes)。法国思想家克里斯蒂娜·德·皮桑(Christine de Pizan)、玛丽·德·古尔奈(Marie de Gournay)以及弗朗索瓦·普兰·德·拉巴尔(Poullain de La Barre)等人均提出“理性无性别”(Vernunft hat kein Geschlecht) 的理念,为齐格勒所在的时代奠定了思想基础。德罗泽教授认为,齐格勒正是在这一历史语境下,以文学实践和社交活动推动了女性受教育权与社会参与权的进步。齐格勒出生于莱比锡的一个法律世家,青年时期饱经丧偶与丧子的痛苦,但她凭借积累的财富与强大的意志力,受法国沙龙文化(Salonkultur)的影响,在莱比锡的罗曼努斯府邸(Romanushaus)开设了文学沙龙,使其成为男女知识分子平等交流的平台,推动了启蒙思想在德国的传播。德罗泽教授着重指出了齐格勒与“德国文学教皇”戈特舍德(Gottsched)的合作关系。齐格勒在戈特舍德主办的女性杂志《有理性的女性批判者》(Die vernünftigen Tadlerinnen)上发表了数篇文章来讨论女性教育与社会地位问题。她的文笔常带讽刺意味,批判男性文化垄断,因而引发了众多争议,但也彰显了她的勇气与思想独立性。

除了文学领域的成就,德罗泽教授还特别强调了齐格勒与约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)的合作。自1723年巴赫担任莱比锡圣托马斯教堂康塔塔指挥后,他为齐格勒的诗作谱写了多首康塔塔(Kantaten)。这一跨界合作不仅扩大了齐格勒作品的传播范围,也彰显了她在促进音乐与文学互动方面的重要地位。德罗泽教授指出,这使齐格勒的作品在18世纪文化生态中占据了独特的位置,她的文学创作借助音乐走向了更广阔的公共空间。通过对其诗歌、书信和译作的分析,德罗泽教授总结了齐格勒创作的四个核心要素:

两性平等:坚持理性的普遍性,强调女性受教育的权利;

公共参与:通过沙龙与出版物为女性创造参与公共话语的空间;

文化跨界:将文化影响力拓展至音乐、翻译等领域。

然而,齐格勒的文学事业也有局限性。她在1741年再婚后淡出写作,转而成为“贤妻”,这既是个人选择,也是当时社会对女性角色的普遍期待。她的人生轨迹反映出女性在启蒙时代行动空间的可能性与局限性。

讲座最后,德罗泽教授指出,齐格勒不仅是莱比锡启蒙文化的重要代表人物,也是欧洲女性解放史的先锋人物。她通过文学创作和跨文化交流为后世女性作家(如齐讷曼)铺平了道路。齐格勒研究不仅为18世纪德国文学批评补充了关键的性别维度,也为跨文化研究提供了新的切入点。

图片:冉泽慧 楼 云

撰稿:赵诗琦

排版:孙宇琪

统筹:李鸣晨

责编:郑萌芽 任春瑞

审核:廖 峻

微信号 | 川外文化学研究所