讲坛回顾 | 德语文学中的自然感知

时间:2024-12-27 点击数量:2024年11月22日,四川外国语大学文化学研究所“歌乐讲坛”第三十八讲在线上会议平台成功举办。本次讲座由教育部德语文学课程虚拟教研室和四川外国语大学文化学研究所联合举办,特邀德国吉森大学约阿希姆·雅各布教授(Prof. Dr. Joachim Jacob)作为主讲嘉宾。本次研讨课的主题是“德语文学中的自然感知”,探究的范围涉及自然的多重含义,人类对自然的感知,自然、文学和宗教的关系,尤其是自然感知在文学中的展演。

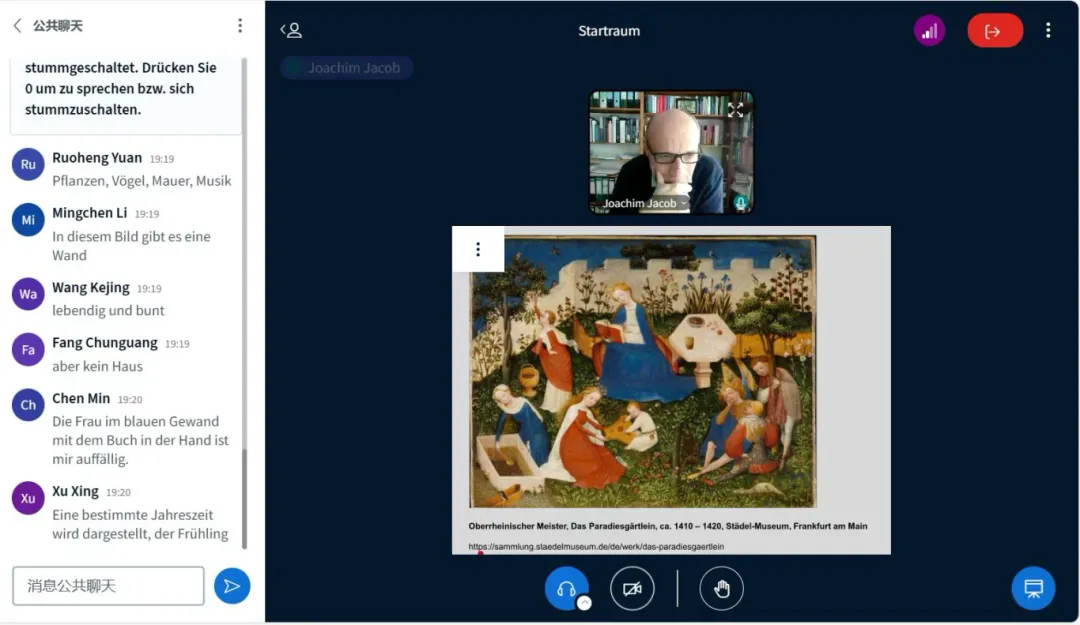

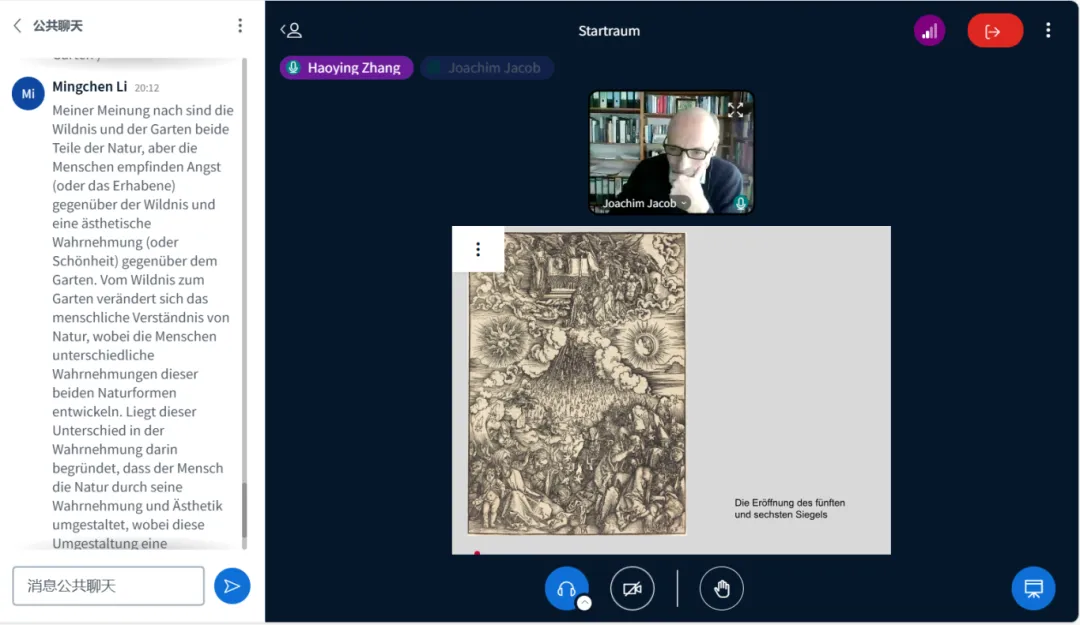

以画作所描绘的“天堂”为线索,Jacob教授继续解读了《圣经》创世纪部分对自然的描述、创世的顺序和结构,自然与人类文化以及宗教的关系。在关于创世纪的叙述中,强调光的创造是第一步,水的存在也是前提条件。自然为人类服务,同时人类也承担保护自然的责任,《圣经》中对人类命名动物的描述体现了人类与自然的密切联系。学生们讨论了在文化发展中自然的美学形象对人类的感受和行为的影响,特别是荒野给人的崇高印象。回归文本,教授讲解了基督教传统中的自然观,包括末日之后新世界的概念、自然在宗教文本中的象征意义,同时也提到了自然与人类社会的关系,以及自然在不同文化和历史时期中的地位。

Jacob教授接下来引入了歌德的作品《少年维特之烦恼》(Die Leiden des jungen Werthers, 1774),强调了个人在自然中的体验和表达。作品中对自然的描绘,反映了人类对自然的感知和态度,也体现了主人公内心的孤独和对自然美的向往,展示了自然如何与人类的情感和精神世界相连。

在第二讲中,Jacob教授首先回顾了犹太教和基督教《圣经》中关于神创造宇宙万物以及人类的记载,强调了自然与人类的关系在宗教教义中的重要意义。人类既塑造自然,也依赖于自然生存。随后,教授探讨了宗教经典中自然所展示的文化内涵,以及人类对自然理解的差异性。接着他把目光聚焦于《少年维特之烦恼》中前两封信件对自然的描写,包括自然环境(如花园、森林)以及人物在自然中的体验(如心灵的宁静、对上帝的感知)。信件展现了自然与艺术的关系,维特虽然身临其境地感受到自然之美,却面临无法用绘画表现其美的困境,这引发了关于感知与艺术创作关系的思考。

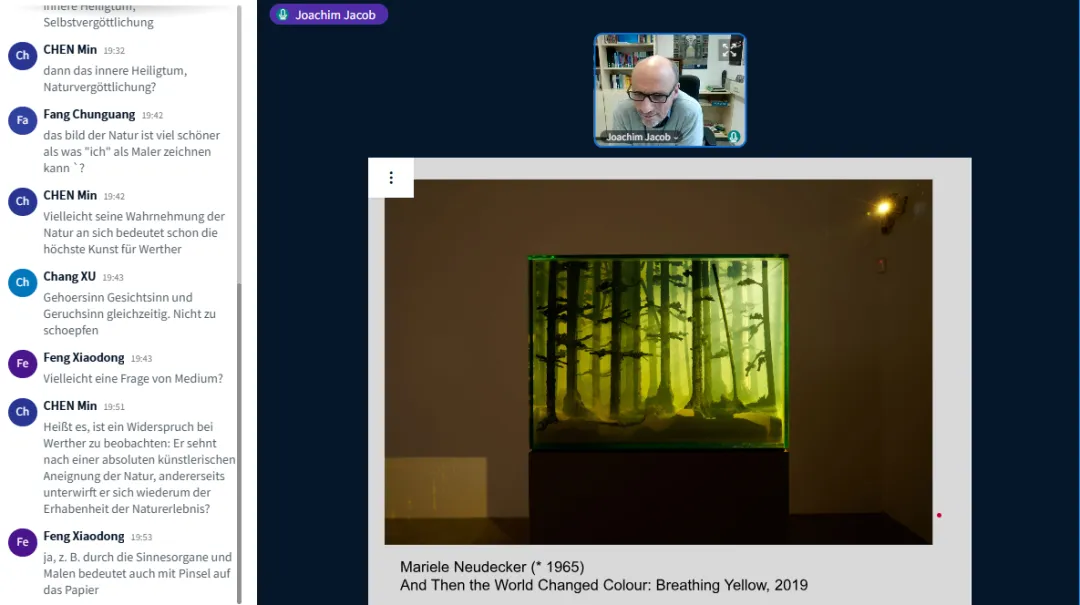

此外,Jacob教授还探讨了自然之美在艺术作品中如何表现,自然现象如何与人类的精神体验相联系,以及这种联系如何影响读者对自然的感受和理解。他向同学们展示了玛丽埃勒·纽德克(Mariele Neudecker)的雕塑作品《世界改变了颜色:黄色呼吸》(And Then the Word Changed Colour:Breathing Yellow,2019)。作品看似呈现自然,实则为艺术创作,体现了自然与人类创作的融合。他还以艾辛多夫的诗歌为例,分析了艺术作品中的自然感知,深入剖析了诗歌中自然的象征意义和人与自然的关系。在诗歌《身在异乡》(In der Fremde,1810/1812)中,森林的孤寂被描绘成一种复杂的情感体验,与自然环境相互交织,体现了浪漫派对自然的感知方式。在艾辛多夫的第二首诗歌《渴念》(Sehnsucht,1834)中,号角声与年轻工匠的歌声,打破了夜晚的寂静,形成了动态的声响世界,暗示了自然的生机与活力。营造出一种悠远、神秘的氛围。诗作通过独特的语言和表现形式,如特定词汇、句式结构、时态运用等,传达了深刻的内涵,探讨了人与自然的复杂关系,以及人如何与自然建立联系。诗歌中的自然元素,诸如星星、泉水等,与渴望、孤独等人物的情感相互呼应。诗歌通过回忆的形式呈现自然,体现了人与自然关系的动态变化。此外,教授和同学们还讨论了自然如何作为记忆的载体,以及这种记忆如何塑造读者对自然的情感和认知。

本次研讨课通过文本细读深入探讨了自然感知在文学、宗教和人类社会中的多重角色和意义,强调了人类与自然的紧密联系和相互影响,给同学们带来了很多有益的启迪,Jacob教授深入浅出、循循善诱的教授方法也给大家留下了深刻的印象。

排版:冯晓东

撰稿:于昕月 牟虹燕

审核:郑萌芽 张瀚尹