工作坊回顾|微格教学工作坊

时间:2025-10-10 点击数量:

2025年9月27日,微格教学工作坊在四川外国语大学东区博文楼二层德国研究中心成功举办。本次工作坊由四川外国语大学德语学院、西南地区德语教师联盟以及德语文学课程虚拟教研室联合主办,特邀德国杜塞尔多夫大学霍斯特教授(Prof. Christoph auf der Horst)担任主讲嘉宾,围绕微格教学的理念与实践方法展开深入研讨。来自四川外国语大学、重庆大学和西南大学等多所院校的师生共同参与交流。

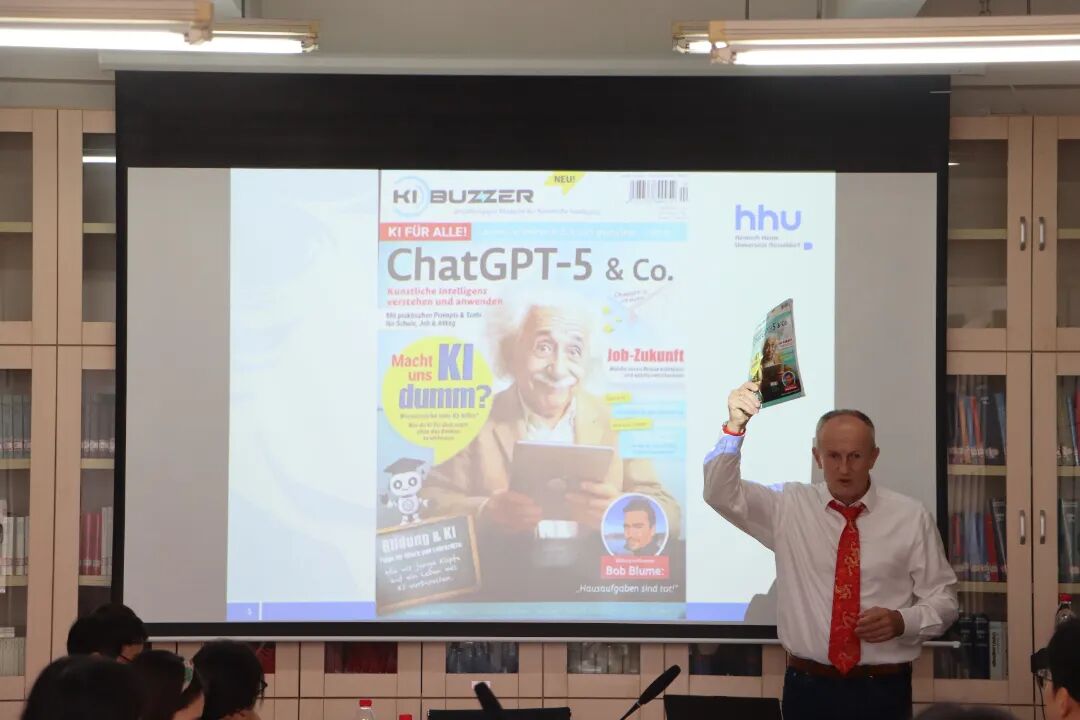

讲座开篇,霍斯特教授聚焦微格教学(Microteaching)的理念及其实践方法,系统阐释了人工智能在教育框架中的融合路径。霍斯特教授指出,将生成式人工智能工具(如DeepSeek)融入教学设计,特别是语言课程,需采用逆向规划方法,即从明确的学习目标出发,反向设计教学活动和AI支持环节,以实现有效的教学框架,帮助学生逐步构建知识体系。他强调,参考《欧洲语言共同参考框架》等国际标准的必要性在于,促进AI工具与课程目标的精准对齐,以确保教学评估的科学性。

作为例证,霍斯特教授分享了与重庆大学及欧洲合作伙伴在国际数字工作坊中的合作经验,展示了AI在文本生成、个性化反馈及提升学生课堂参与度等方面的实际应用,彰显了AI在教学实践中的广阔前景。他认为,此类国际合作有助于全面提升师生的AI素养,推动教育工作者更好地理解并运用AI驱动的教学工具。

除此之外,霍斯特教授还剖析了多语言语境中的语言工具与思维培养的辩证关系及其面临的挑战,指出虽然数字工具能处理语言表层结构,但真正的跨文化思维塑造仍需依靠教师的引导作用。他进一步指出AI模型在处理不同的文化与语言时所具有的局限性,强调开发本地化、定制化模型的迫切性。不得不警惕的还有对生成式AI的过度依赖,教学中应保持适度的人工干预,以确保技术应用不偏离深度学习的本质。

关于AI工具的推广与教师能力建设,霍斯特教授认为,应加强教师培训,重点提升教育工作者的AI教学指令设计与优化能力,即通过精准指令引导AI生成高质量、符合教学需求的输出。他表示,微格教学作为一种高效的方法,与AI支持相结合,能够为教学实践提供更精准的反思与改进契机,以达到实现技术赋能与教学创新的有机融合的目的。

在讨论环节,霍斯特教授指出,AI与教育的深度融合是必然趋势,但能否成功则依赖于教师严谨的教学设计、有针对性的技术本地化以及持续的师生能力建设。

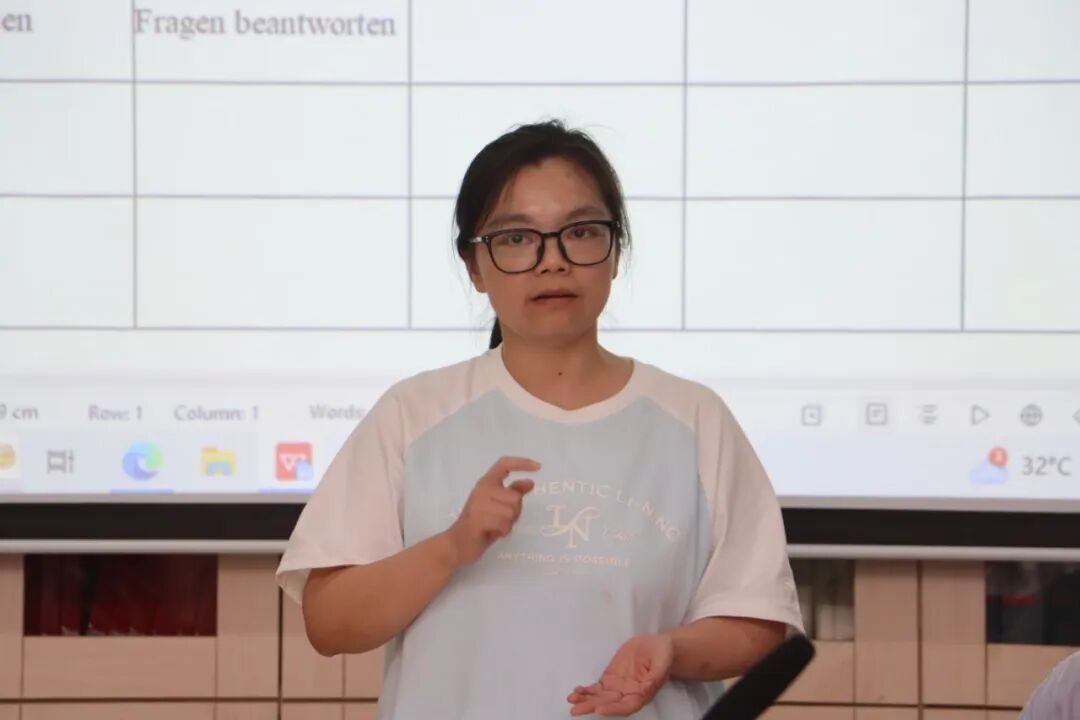

27日下午的工作坊参与者分为两个小组,以短篇故事 Das Brot 为例,分别制定了不同的微型教学设计。

第一组的教学设计包含了三个分层级阶段。第一阶段(5分钟)旨在确保学生对文本核心内容的整体理解,通过个人思考、同伴协作至全班展示的递进式活动,完成文本情节的序列重构任务,学生可以借助Learningapps.org这一数字平台来完成文本情节的排序任务,教师在此过程中主要发挥观察、辅助与检查的作用。第二阶段(5分钟)聚焦于文本中刻画人物情绪的关键词汇,学生以结对的形式完成填空练习,以深化对特定语义场的掌握,同时,该阶段也引入了DeepSeek这一人工智能工具,借助该工具,学生能探索词汇在更多语境中的用法,以促进理解和掌握与人物情感相关联的核心词汇。教师在此过程中发挥的是观察、辅助与检查的作用。第三阶段(5分钟)则提升至人物关系分析层面,采用小组讨论的方式,引导学生探讨并解答相关问题,以培养其文本分析能力,教师在此过程中承担提供反馈与引导的核心职能。霍斯特教授与参与本次讲座的其他教师围绕该教学过程中对于Learningapps.org这一数字媒介的运用展开了深入讨论,他指出,数字媒介的运用不仅能够提升教学活动的趣味性与效率,其及时反馈功能亦为教师提供了客观的形成性评价依据,使得“观察与辅助”更具针对性。

第二组的教学设计是一个时长为13分钟、结构紧凑的微格教学单元,旨在引导学生通过递进式的活动,深入探讨文学文本中的人物认同问题。教学伊始,学生需用一句话概括出印象最深的场景,此步骤将为后续讨论奠定基础。随后,学生通过完成在线问卷调查(选项涉及对作品中男性或女性角色的认同)。在此基础上,学生进入小组讨论环节,阐述其认同特定角色的原因。接下来,各小组以可视化形式(如辅以图片)汇报讨论成果,以此训练学生整合与表达观点的能力。最后,教师进行精要总结,对整个学习过程与核心观点进行升华与固化。针对该教学环节中的“可视化形式”,霍斯特教授指出,该设计为学生提供了多元的表达途径,能使更多学生有效参与并展示其见解,是一种锻炼学生批判性思维、抽象概括与创造性表达能力的有效教学策略。

本次工作坊立足教学设计与技术整合的双重维度,深入探讨了微格教学与人工智能的融合路径,成效显著。活动不仅为人工智能赋能外语教学搭建了高质量的交流平台,更通过理论引导与实践操作相结合的方式,助力高校教师深化对微格教学法的理解,掌握其在德语课堂中的具体应用策略,有效推动了理论成果向教学实践的转化。由此本次工作坊取得圆满成功。

图片:罗 佳 邹佳佳

撰稿:倪珍美 林雪微

排版: 冯晓东

统筹: 李鸣晨

责编:郑萌芽 任春瑞

审核: 廖 峻

微信号 | 川外文化学研究所