教学观摩课回顾 | 诗歌与舞蹈:节奏工作坊

时间:2025-06-14 点击数量:教学观摩课纪要

诗歌与舞蹈:节奏工作坊

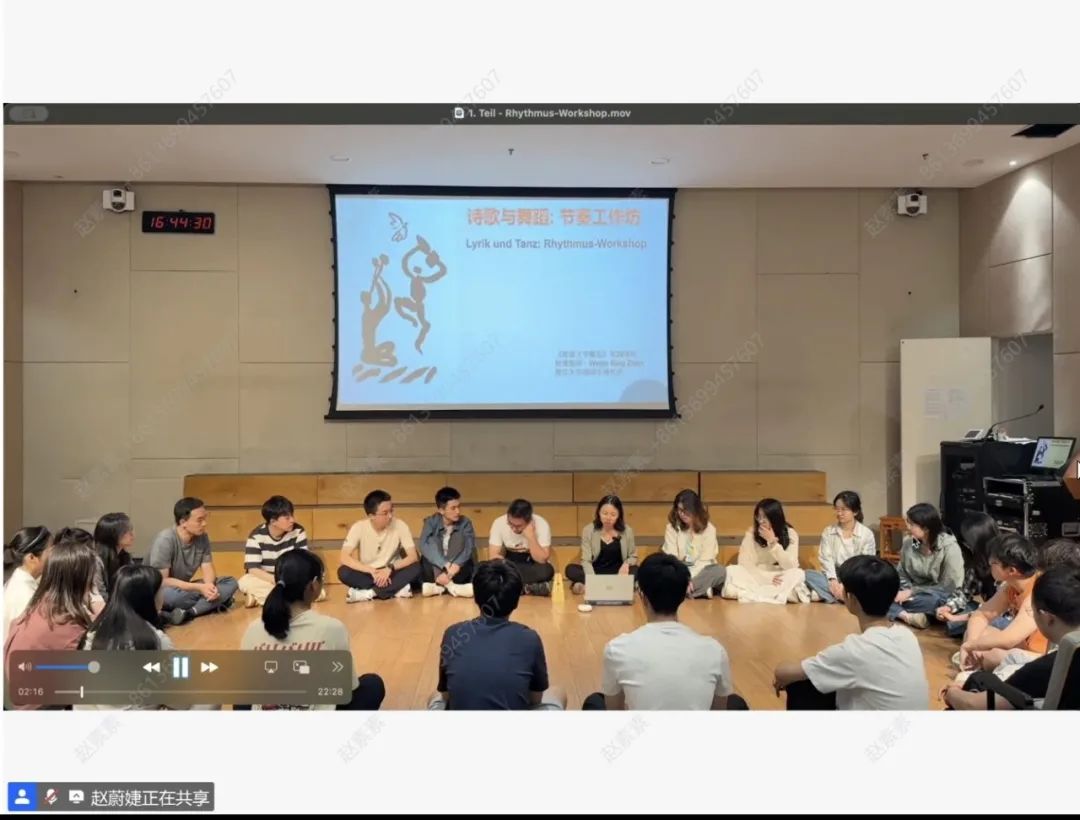

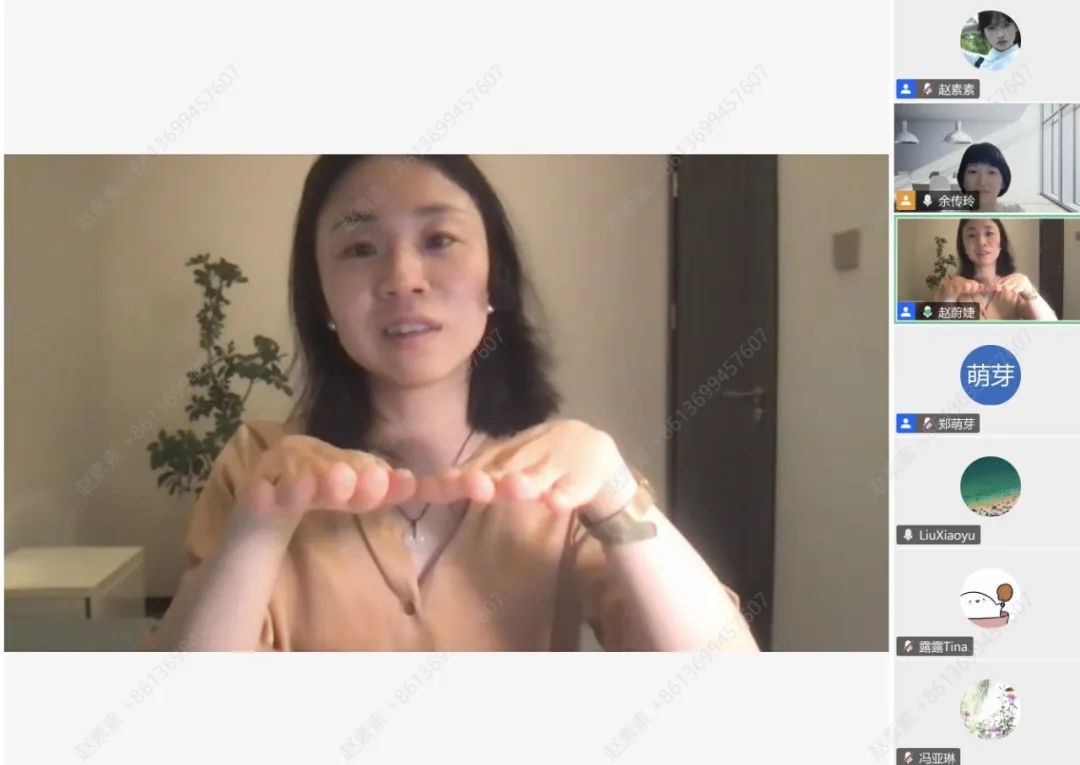

2025年5月13日,由四川外国语大学文化学研究所和教育部德语文学课程虚拟教研室联合主办的教学观摩活动在腾讯会议平台上举办。本次观摩课的主讲教师为浙江大学德国学研究所特聘副研究员赵蔚婕(Weijie Ring),她主要研究方向为近现代德语文学、语言节奏及舞蹈学,主持人由四川外国语大学德语学院余传玲副教授担任,此次观摩课的教学对象是浙江大学德语语言文学专业大三下学生,来自全国各地诸多兄弟院校的数十位教师在线观摩并进行了交流讨论。

授课环节

本次观摩课主题是“诗歌与舞蹈:节奏工作坊”。在前5分钟的导言环节,赵蔚婕老师先解释了节拍与节奏的不同,又通过四首音乐作品大致介绍了节奏的分类:1)无节奏音乐,如匈牙利先锋派作曲家利盖蒂·捷尔吉(Ligeti Györgi)的《气氛》(Atmosphères, 1959);2)以二拍子为最小节奏单元的音乐,如贝多芬《第八交响曲》第二乐章(8. Sinfonie. 2. Satz, 1811),3)以三拍子为最小节奏单元的音乐,如法国作曲家莫里斯·拉威尔(Maurice Ravel)的《波莱罗舞曲》(Boléro, 1928),4)由二拍与三拍组合的复合节拍,如古巴乐队“好景俱乐部”(Buena Vista Social Club)的《二十年》(Veinte Años, 1997)层叠展现的3+3+2节奏型。

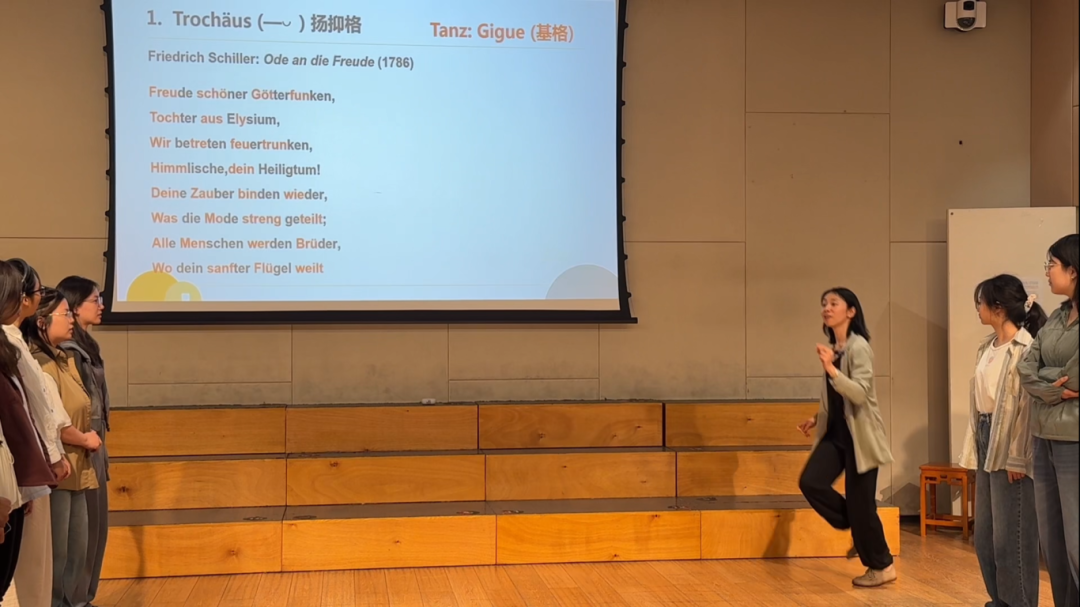

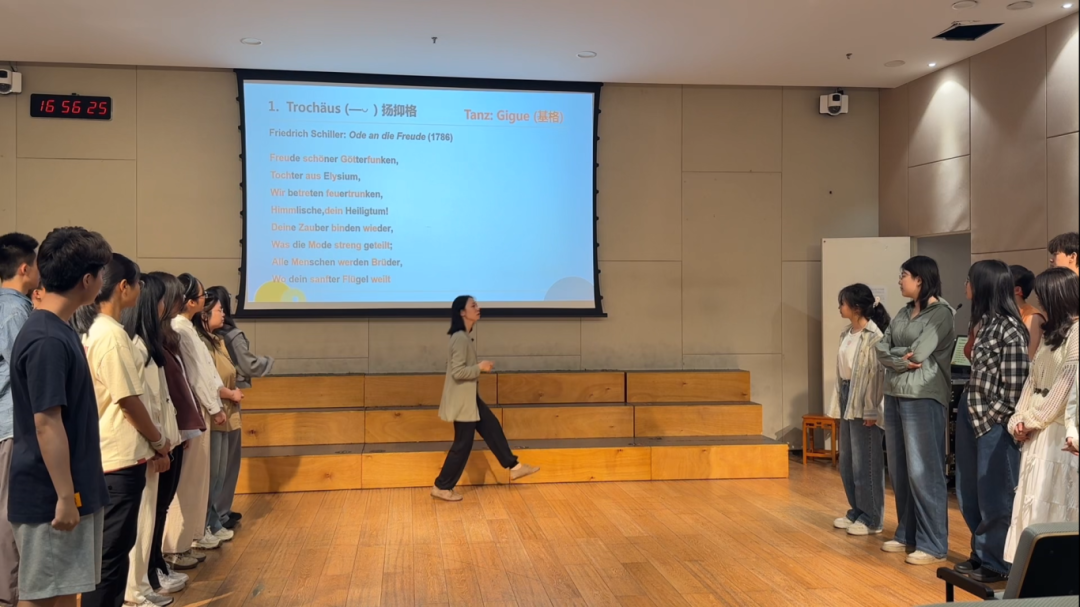

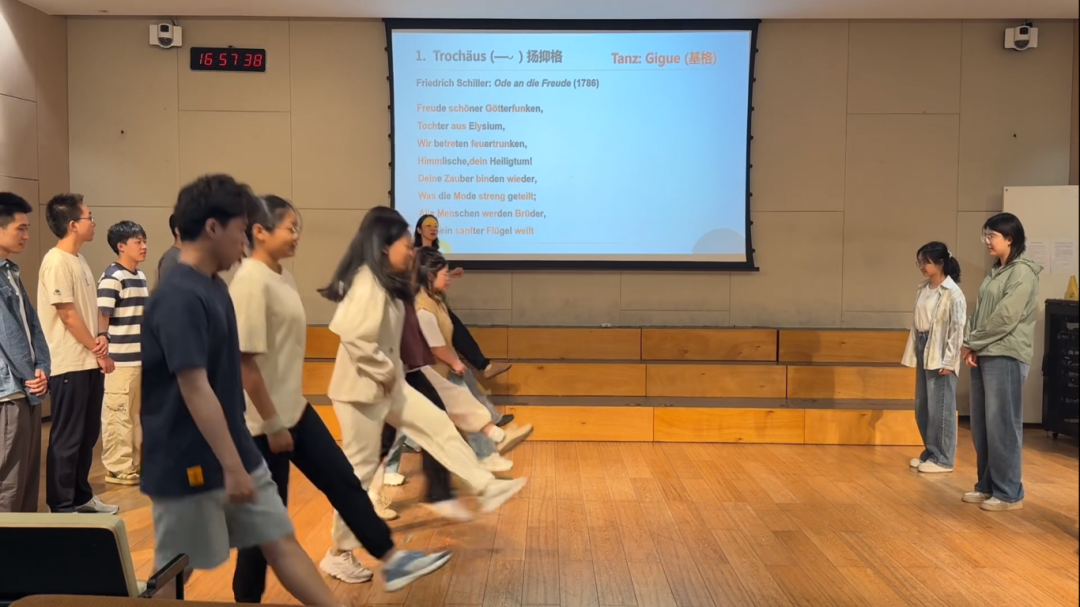

节奏是联系音乐、舞蹈、与文学的桥梁,这在德语诗歌中尤为显著。在接下来的40分钟工作坊中,赵老师让同学们先学习舞步,通过身体律动,感受舞步的节奏;之后再加入诗歌元素,让同学们实现边读边跳的多感官练习。比如在练习抑扬格(Trochäus)的部分,老师介绍了基格舞的基本舞步,弹奏了一段基格舞旋律,同时引导同学们两人一组,结合舞步进行练习,强化以音乐节奏驱动身体律动的感知。随后,她将同学们分成站在面对面的两排,在保持舞步的基础上朗读席勒(Friedrich Schiller)的《欢乐颂》(Ode an die Freude, 1785),一排以重轻音的方式朗读,同时向对面跳跃,另一排则以长短音诠释作为“回声”。之后,赵老师播放了贝多芬《第九交响曲》第四乐章(9. Sinfonie. 4. Satz, 1824)两个选段,一个是经典的重音形式演唱段落,另一个是带有音乐符点的长短音变奏,让学生直观理解到,用音乐或舞蹈诠释诗歌时,既可以是轻重音的对比,也可以是长短音的方式,实现流动的节奏效果。

<左右滑动查看更多>

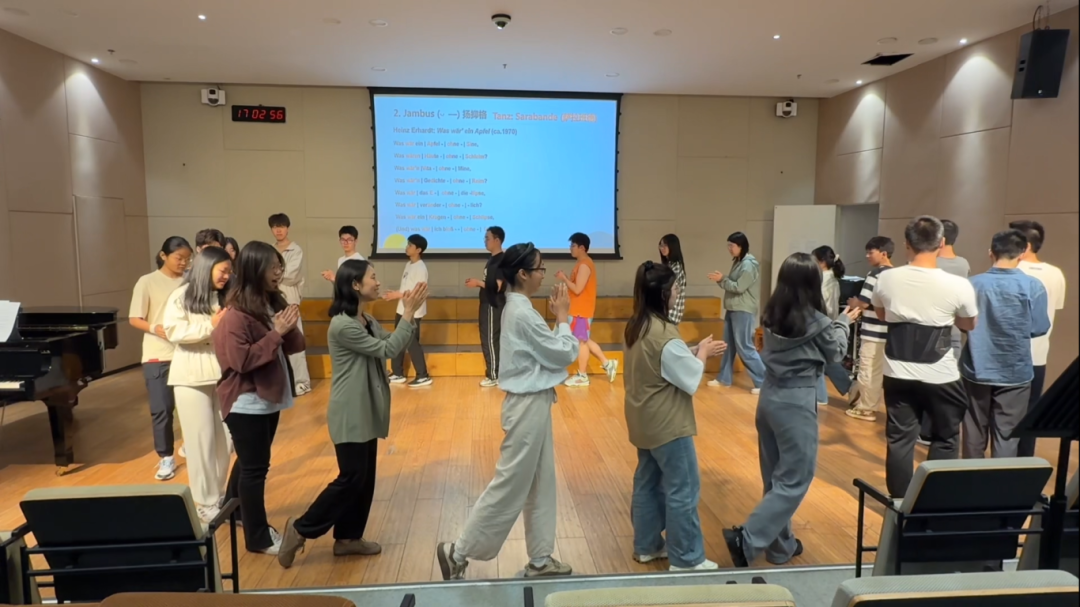

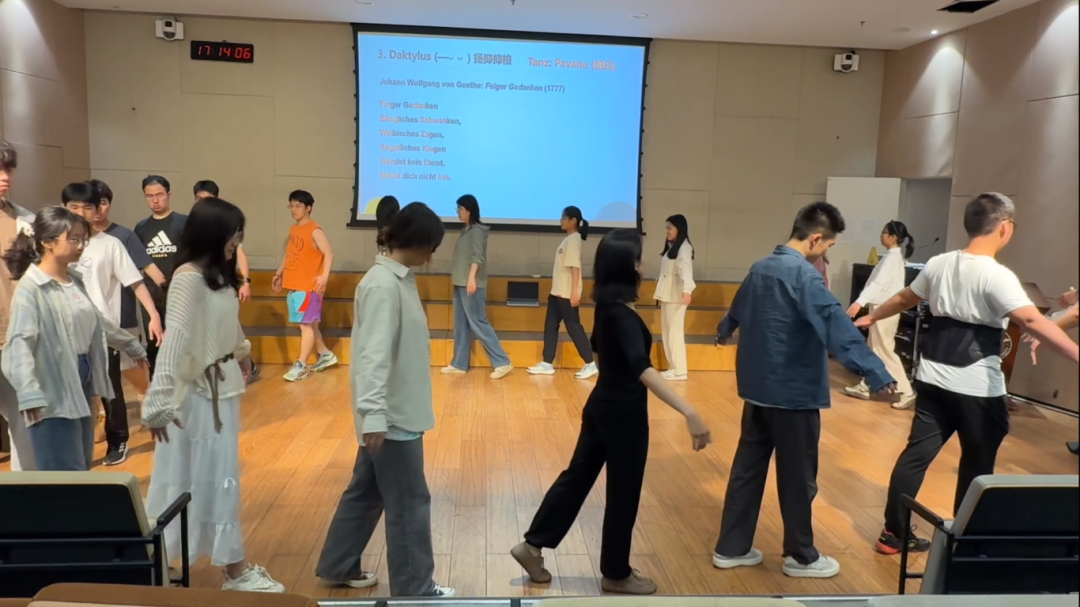

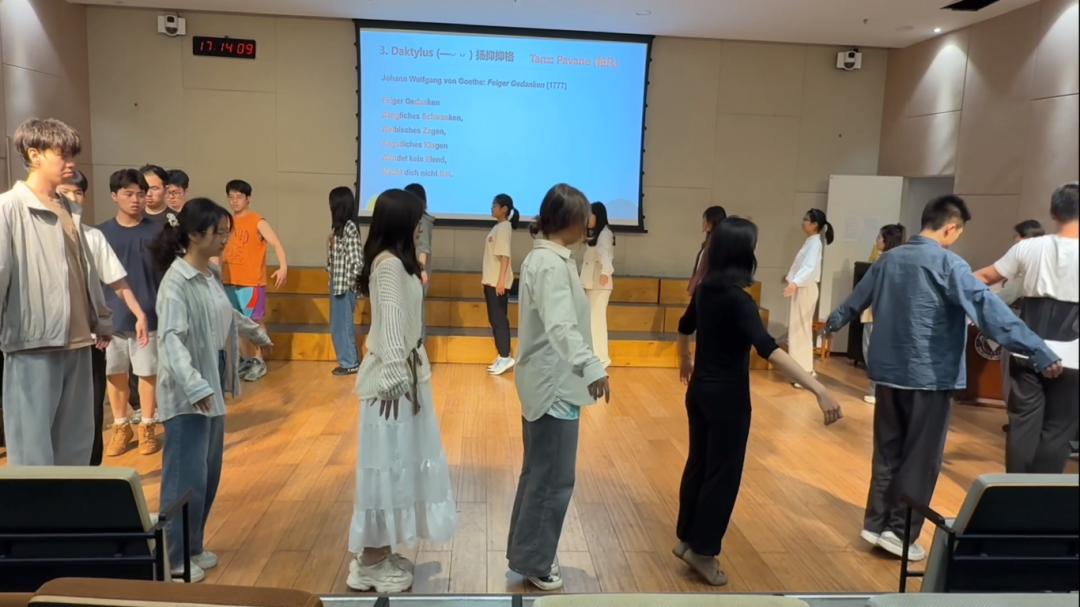

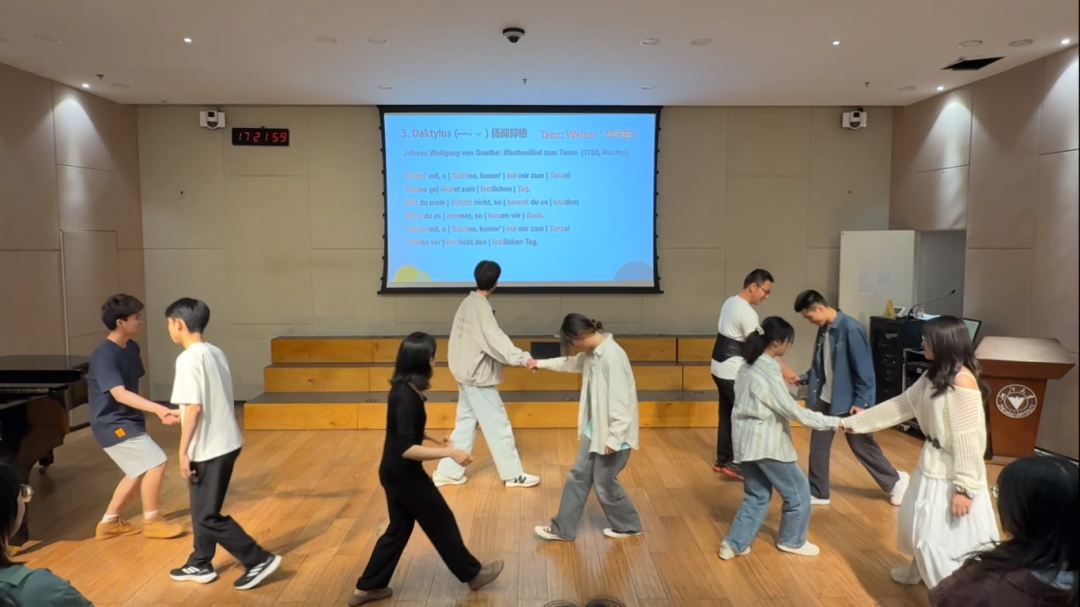

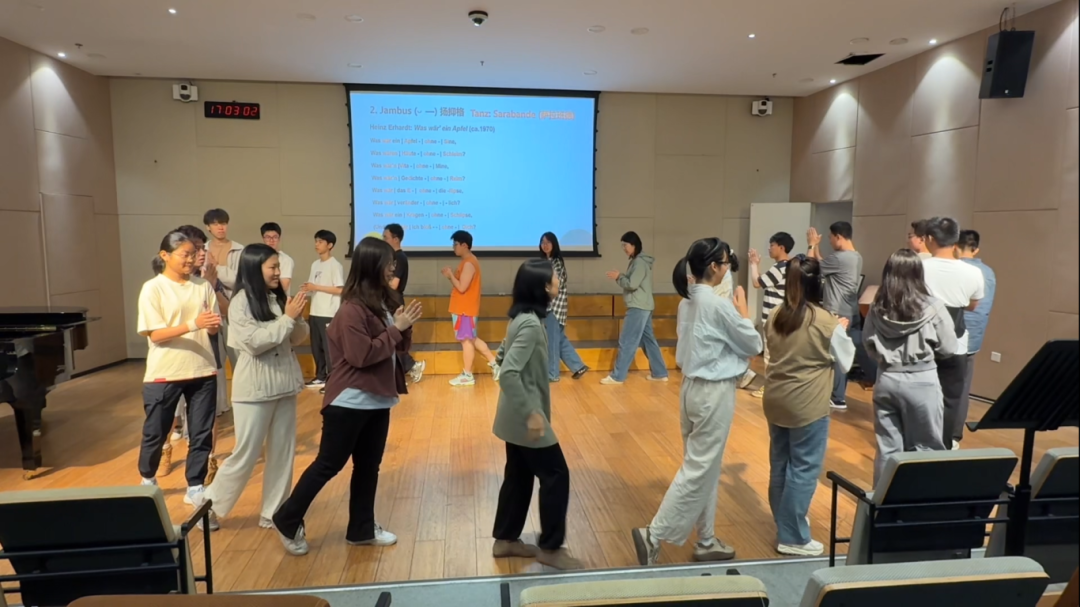

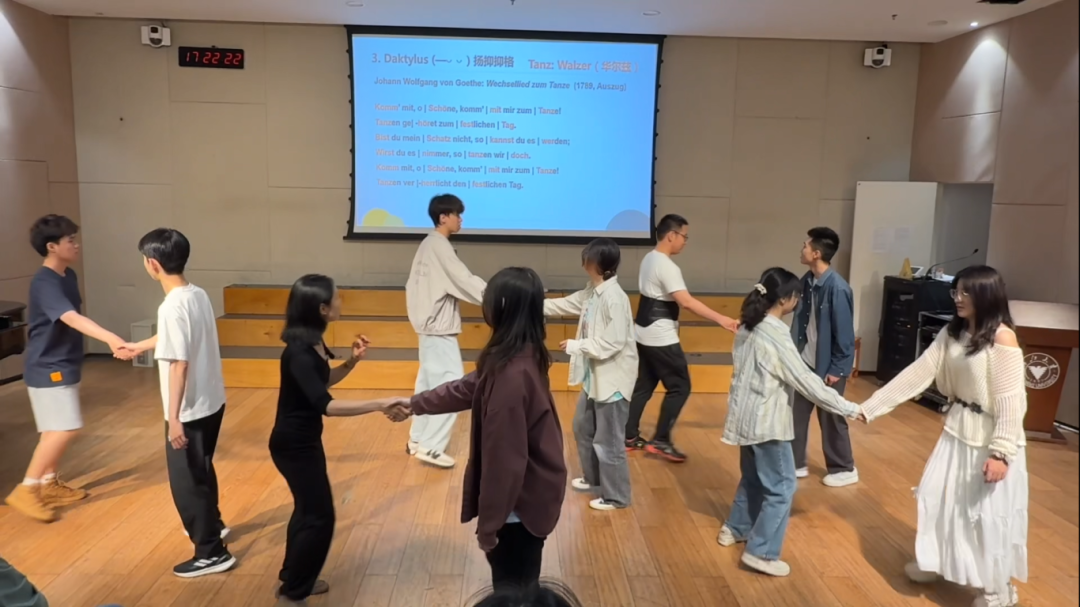

在学习抑扬格(Jambus)时,同学们围成圆圈,赵蔚婕老师结合音乐指导大家,先迈出一步,然后用拍手替代舞步中的长音,实现“短长”节奏的流动性。在讲授扬抑抑格(Daktylus)的诠释中,赵老师设计了两个维度的节奏体验:比如在帕凡舞步的练习中,她选用贝多芬《第七交响曲》第二乐章(7. Sinfonie, 2. Satz, 1813)为背景音乐,引导学生以舒展手臂的迈步表现长音,踮脚与落脚呈现短音,展现“长短短”的节奏特征;华尔兹舞步则配以勃拉姆斯对歌德诗作的谱曲《舞会轮唱》(Wechsellied zum Tanze, 1859),让学生二人一组完成“重轻轻”的律动——重音以身体下沉为特征,轻音则通过踮脚呈现。

随后,在解说抑抑扬格(Anapäst)的过程中,赵老师指出,许多原始民俗舞蹈甚至中国广场舞普遍采用这一节奏型。她选取了汉尼斯·瓦德(Hannes Wader)的民谣,展示了四拍节奏中保留末拍留白,通过控腿或跳跃体现“短短长”的表达方式。工作坊临近结束时,赵老师引入学生熟悉的华语流行歌曲——五月天的《知足》(扬抑抑格)与张韶涵的《隐形的翅膀》(抑抑扬格),让同学们将所学舞步应用于这些曲目,直观感受节奏的跨艺术与跨文化特性。赵老师提出,面对以长短音为主导的中文语言,诠释节奏恰如解读文本,不同视角必然导向不同结论。

研讨环节

在教学研讨环节,主持人余传玲副教授赞赏了该教学模式的新颖性,同时提出有关跨艺术实践学习负担及学生接受度的问题。赵蔚婕回应道,在夯实基础的阶段,她会让学生将《综合德语》课程所用教材中的单词表按重音位置与音节长短重组,创造出可匀速朗读的节奏单元。据她观察,学生在跨媒介互动中展现出超越传统文学课堂的主动性,尤其是通过舞蹈释放身心后,朗读的自信与容错度明显提升。她也坦言工作坊仍有提升空间,如学生的动作流畅度及美学感知有待通过持续实践深化。利用学生熟知的教材,如《综合德语》课堂使用教材的单词表,将其按照重音位置与音节长短重新排列,组成可以匀速朗读的节奏单元。此外,她结合德语诗歌教学的经验回应,针对德语诗歌的修辞复杂性及语法特殊性,她采用了预解析文本策略,通过敲击黑板、击掌示范、手势模拟及即兴咏唱等具身化教学法,帮助无艺术基础的学生建立节奏感知;她强调,诗歌朗诵与舞蹈同为身体行为,二者存在天然联系。据她观察,学生在跨媒介互动中展现出超越传统文学课堂的主动性,尤其通过舞蹈释放身心后,朗读的自信与容错度明显提升。同时她也指出工作坊仍有提升空间,如学生的动作流畅度及美学感知有待持续实践深化。

四川外国语大学冯亚琳教授肯定了这种将文学与音乐、舞蹈结合的教学模式,指出其双重价值:该模式既能通过趣味性提高学生参与度,又能让学生在实践活动中直观掌握德语朗读中的长短音或轻重音的区别,通过身体记忆帮助学生提升朗读诗歌和散文时对节奏的把控能力。她还补充道,虽然此类教学对教师的综合能力提出了更高要求,但可参考赵老师提出的拍黑板、击掌等简易方法进行实施。

讨论随之深入到教学方法的实操层面。来自合肥大学的两位教师在肯定这种教学模式价值的同时,就教学实施细节提出了若干问题:如何细化舞蹈动作与诗歌节奏的匹配度、如何展现不同诗歌的节奏变化特征、在师生艺术基础薄弱情况下如何有效体验诗歌韵律,以及如何科学设置此类课程的课时安排等。

与会者也分享了在德语诗歌教学领域的创新尝试。四川外国语大学德语学院郑萌芽副教授分享了其教学实践经验:在面向大三学生的课程中,她通过选择富含象声词元素的诗歌,如恩斯特·杨德尔(Ernst Jandl)《在乡下》(auf dem land, 1966)与《狮子狗》(ottos mops, 1970),并配合诗人本人朗诵录音或诗作动画版演绎,有效激发了学生兴趣,帮助他们突破对德语诗歌的固有认知框架。

赵蔚婕老师将文学与音乐、舞蹈相结合的教学方式为德语文学本科教学提供了新思路,具有实践启发意义。参会教师一致认为,该模式通过多感官联动的教学方法,能够有效激发学生的学习兴趣。未来教学中,教师们将进一步探索适合新时代学生特点的创新性教学策略。

撰稿:赵素素

排版:孙宇琪

审核:赵蔚婕 郑萌芽 任春瑞