教学观摩课纪要|浪漫派中篇惊奇小说如何收场结尾?

时间:2023-11-02 点击数量:2022年12月8日,由教育部“德语文学课程虚拟教研室”发起的教学观摩活动在腾讯会议平台上举办。本次观摩课的主讲教师是中山大学德语系主任、“德语文学课程虚拟教研室”副主任杨劲教授,四川外国语大学冯亚琳教授担任主持,中山大学德语系本科大三学生参与了授课,来自全国各地兄弟院校的180余位师生在线观摩并作了交流。

本场观摩课分析的文本是浪漫主义晚期作家艾兴多夫的惊奇小说(Novelle)《一个无用者的生涯》(1826),课程重点分析该小说的末章;教学目标为训练学生对德语文本的理解和阐释能力,锻炼学生用德语进行思考,表达和陈述观点的思辨论证能力,增进学生对惊奇小说体裁的基本特征以及德语文学史的深入了解,为学生的文学诠释提供相关理论、视角和方法。

教学环节:

鉴于课前同学们已经分小组回答了相应的问题,授课一开始,杨劲老师便将同学们的讨论结果展示于PPT上。杨老师首先将“无用人”(Taugenichts)对奥蕾丽的爱情与中世纪文学中骑士对女主人的爱情做比较,认为这两种爱情存在相似性,因为“无用人”甚至连女主人公的名字都不知道却爱得极其深沉。接着杨老师又引导学生探讨文本中男女主人公所属阶层与爱情之间的张力关系。针对小说结尾处男女主人公幸福完婚的圆满结局,她提出了关键词Glück(幸福),并将其与另一个关键词渴望(Sehnsucht)联系到了一起,认为“无用人”出远门漫游的目的在于精神满足而并非有任何物质要求。“无用人”计划了婚后的罗马旅行,这是因为他认为罗马有完美崇高的艺术,有他心所向往之物,作为一部艺术家小说,“无用人”的这种行为完全符合浪漫主义时期人们对艺术家的想象,充满感性与激情。同时,作品的动态(dynamisch)结局并不是传统意义上的“圆满结局”,它指向的是浪漫主义对现实的不满足,对于发展和超越的追求,此种追求的特征事物即为森林与蓝花。

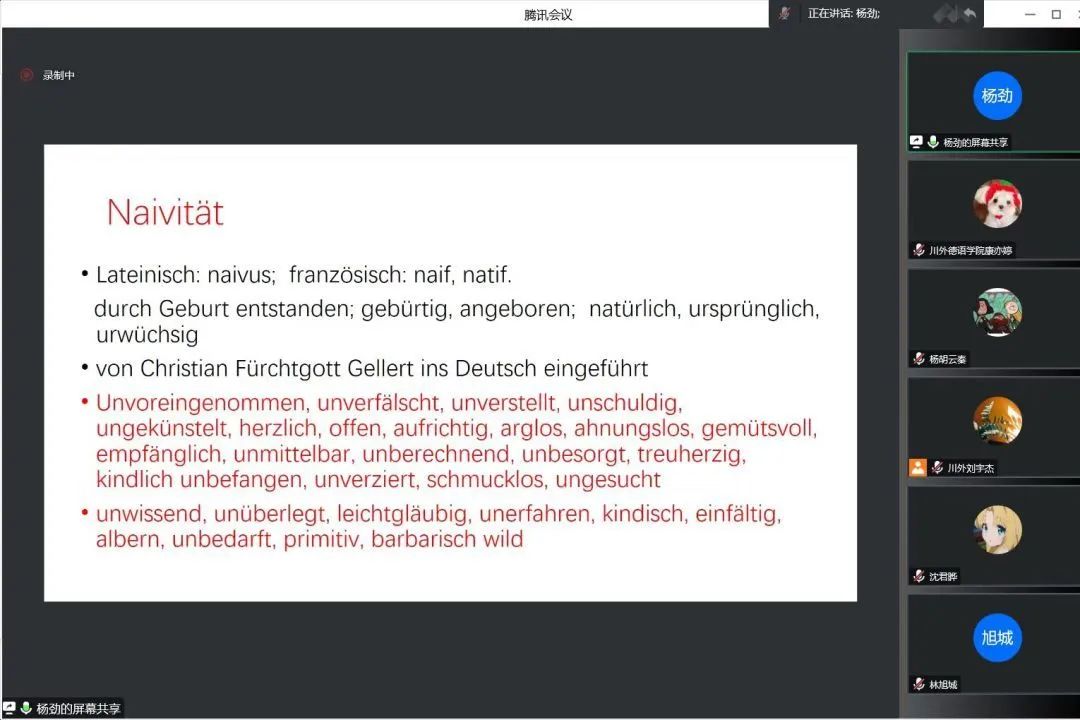

而后针对杨老师的提问,应该如何理解小说的题目Aus dem Leben eines Taugenichts,尤其是题目中的介词aus的意义?同学们认为题目重点在于“Taugenichts”的身份定位以及由此限制的阅读视角;而aus则一方面针对的是读者的阅读视角,另一方面读者也可以从主人公的经历中学习到许多(aus etwas lernen)。接下来杨老师引导说,根据小说最后部分对Taugenichts “没有长进”的评价,可以推断将其定为一篇Anti-Bildungroman(反修养小说)。与歌德的《威廉·迈斯特的漫游时代》和《威廉·迈斯特的学习时代》相比,这部反修养小说中主人公遵从自己的感受获得快乐的行为,也让读者体会到主人公追求快乐的单纯(Naivität)心态;而“无用人”和威廉·迈斯特相比,少了一份对艺术事业的决心,多了一份对艺术融于生活的感受。关于“单纯”这一概念,杨老师从词源学讲起,综合多位学者的见解,界定其为一种自然的天真(Natürliche Einfalt),也就是毫无机心,毫不作伪,缺乏思虑,轻信天真,真诚朴实。这也符合晚期浪漫主义的美学旨趣。

研讨环节:

教学研讨环节,杨老师率先分享了自己的教学经验,课前用三种不同颜色对学生们的预习作业做出批改,以分清重点及问题,问题细化到语法纠正,同学们修改后再次提交。其中的困难在于,由于预习作业是分小组分段落进行,课堂上的即兴发言和现场讨论稍弱些。不过学生若没有对文本整体的理解,就很难回答好关于文本局部和细节的问题。这样就让学生不断体会到阐释学中文本局部与整体理解之间的回旋往复。

参与研讨的老师们对文学史课程以及小说阅读课程的安排进行了讨论,认为文学史的学习是必要的,学生需要尽早了解各个文学时期的特点,由此进一步理解文本;也可以通过文学课程的考试,对考试范围以及时间做具体要求,以达到督促学生的效果。此外老师们讨论了学生在学习文学史后,如何将文学时期背景知识与文本相结合的问题。此外杨老师编撰的教材《德语文学选读:惊奇小说》中精选语句的突出显示,有助于学生们对德语原文文本内语言细节的把握。

教研交流结束后,“德语文学课程虚拟教研室“常务副主任、四川外国语大学德语学院郑萌芽副教授以及“虚拟教研室副主任”、四川外国语大学张赟副教授讲解和介绍了德语文学课程虚拟教研室平台知识图谱、教学资源、教研资料等板块的功能。

最后,冯老师作了总结,认为杨劲老师引导学生从多个视角,结合时代背景对文本细节进行了详细分析,做了非常好的教学示范,而在研讨环节中,来自不同学校的教研室成员针对课程设置和教学模式也做了很好的探讨。

文案:康亦婷

排版:张子雯

审核:郑萌芽、张瀚尹