工作坊回顾 | 图像学工作坊

时间:2025-06-14 点击数量:

2025年5月17日至18日,图像学工作坊在四川外国语大学博文楼成功举办。本次讲座由四川外国语大学德语学院文化学研究所主办,德语文学课程虚拟教研室协办。工作坊邀请了来自北京外国语大学、厦门大学、华东师范大学、浙江外国语学院以及四川外国语大学的数位专家学者作为主讲嘉宾,对阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)、欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)和马丁·沃恩克(Martin Warnke)等学者的图像学理论文献进行研讨。

开幕致辞:四川外国语大学德语学院廖峻院长

5 月 17 日上午,冯亚琳教授作为第一位报告人以德国艺术史家阿比·瓦尔堡的研究方法为核心,深入探讨了文艺复兴时期艺术与社会权力的复杂关联。切入点为意大利两幅圣方济各主题壁画的切入点:乔托(Giotto di Bondone)的《教宗批准方济各会规》(Bestätigung der franziskanischen Ordensregel)以金色背景构建神圣空间,将赞助人形象压缩至画面边缘,凸显宗教叙事的纯粹性;而基兰达(Domennico Ghirlandajo)的同名画作则通过线性透视法,将美第奇家族成员置于神圣事件的前沿位置,其华服、姿态与宗教人物形成戏剧性并置,暴露出市民阶层借助艺术建构世俗权威的野心。瓦尔堡以“细节考古学”方法,从服饰褶皱、手势隐喻到空间布局的细微差异中,破译赞助人群体如何将宗教图像转化为社会身份宣言,揭示文艺复兴时期教会神权与新兴资产阶级的权力博弈。研究进一步引入心理学维度,剖析图像中凝固的“情感程式”如何成为集体记忆的载体,串联起从古典时期到中世纪的社会心理变迁。

张瀚尹博士的报告梳理了阿比·瓦尔堡在二十世纪初的一次演讲。瓦尔堡以意大利费拉拉的斯基法诺亚宫壁画为研究对象,探讨占星术的传播对意大利文艺复兴早期艺术风格的影响。通过对壁画三层结构的分析和溯源,瓦尔堡不仅揭示了意大利文艺复兴风格的本质是从中世纪的东方拉丁式的实用主义中“解放”出希腊人文精神,还提出图像学研究应打破自由艺术与实用艺术的等级差异,采用跨时期、跨艺术门类的比较方法,以推动艺术史学科在研究方法和视野上的扩展。

孙纯老师的发言围绕瓦尔堡对宗教改革的精神史的研究展开,指出其以图像学和媒介考古学方法重构16世纪欧洲文明的内在张力。瓦尔堡通过分析宗教改革时期的印刷图像、占星术等非传统史料,揭示古典遗存与基督教文明在中世纪至文艺复兴时期的博弈,形成"双重政体"的文明结构。其研究受尼采"酒神精神"启发,强调历史断裂性而非线性进步,并与福柯(Michel Foucault)的知识考古学形成对话。文章认为瓦尔堡将路德改革置于一战后的德国现代性危机中审视,暗含对德意志非政治性文化特质的反思。

王凡柯副教授探讨了瓦尔堡对北美印第安蛇仪的研究。瓦尔堡关注仪式中“双重身体在场”——人与蛇共生的动态平衡,蛇作为神灵化身被敬畏而非镇压,体现了原始文化中主客体交融的感知模式。他批判欧洲理性主义导致“感觉退却”,符号取代身体参与,神话因果被科技因果消解。通过印第安孩童绘画实验,瓦尔堡发现尽管现代教育推行启蒙思维,仍有传统神话符号残存,暗示文明进程中原始生命力的韧性。其研究凸显文化科学的必要性:在工具理性主导的现代,人文学科需打破学科壁垒,重审身体性、象征思维与神话遗产的价值,为启蒙与神话的张力提供新视角,探寻超越西方中心主义的文化理解路径。

左右滑动查看更多

17 日下午的研讨会聚焦的是欧文・帕诺夫斯基与马丁・瓦恩克的理论。四川外国语大学德语学院蔡焰琼博士在她的报告中论及艺术史研究注重艺术作品的历史背景、风格演变和艺术家生平,而艺术理论则侧重于对艺术本质、审美价值和创作原理的思考,两者相互关联,如帕诺夫斯基对艺术史中 “艺术意志” 概念的分析,为理解艺术风格发展提供了新视角,为后续研讨奠定了理论基调。

王炳钧教授的报告聚焦的是《欧文・帕诺夫斯基:作为 “象征形式” 的透视》中关于透视作为象征形式的观点,探讨了透视在艺术作品中的象征意义及其在艺术史和艺术理论研究中的价值,分析了透视如何影响艺术创作与审美理解。

北京外国语大学德语学院的丁君君副教授围绕《欧文・帕诺夫斯基:造型艺术作品的描述与内容阐释问题》展开发言,对帕诺夫斯基关于造型艺术作品描述与内容阐释问题进行研究,分析了在艺术史研究中如何准确描述作品并阐释其内涵,涉及艺术作品解读的方法与原则。

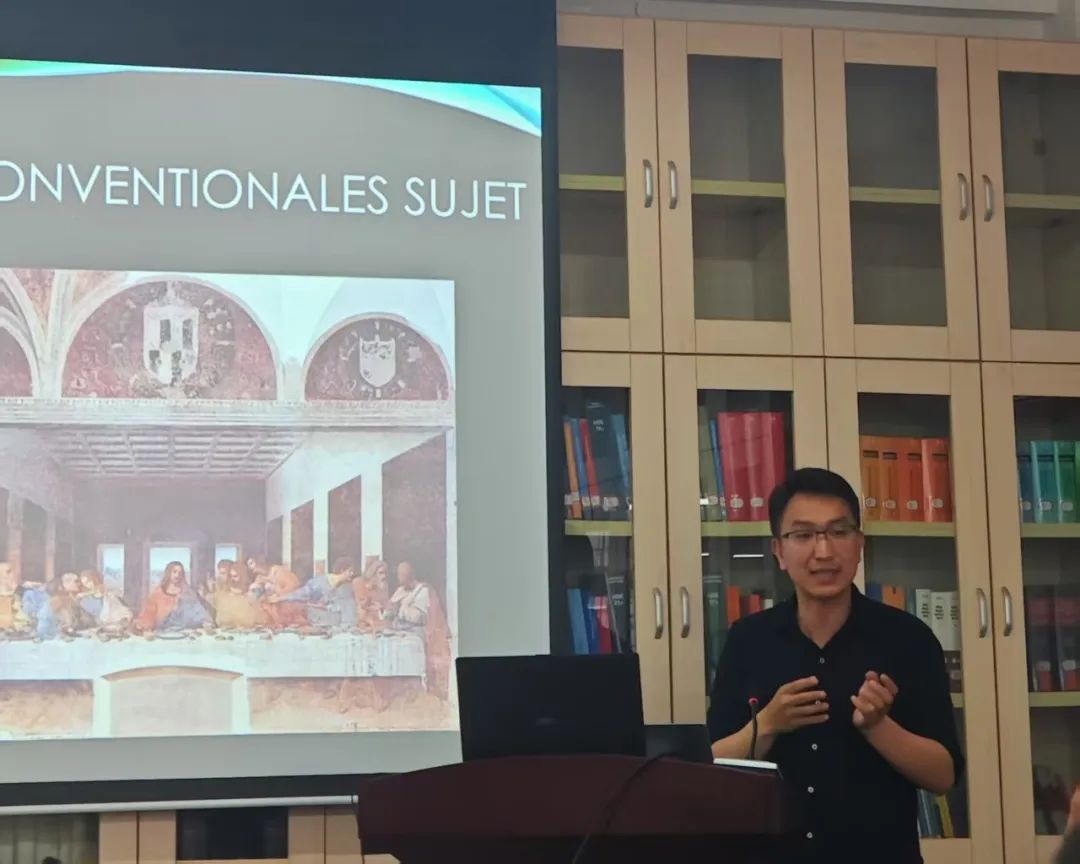

北京外国语大学德语学院史良博士在关于《欧文・帕诺夫斯基:图像志与图像学》的发言中,基于帕诺夫斯基的理论,围绕图像志和图像学展开。他指出,图像志具有描述性,图像学侧重阐释性,并讲解了艺术作品主题或意义的三个层次,包括原发性或自然主题、继发性或传统主题、真正意义或内容,还通过多幅艺术作品示例,深入剖析了不同层次主题在作品中的呈现。

浙江外国语学院西方语言文化学院范捷平教授作了关于《马丁・瓦恩克:对鲁本斯的评论》的报告,探讨了鲁本斯图像叙事中的 “掩饰” 策略。他介绍了鲁本斯作为外交家与宫廷画师的双重身份及矛盾张力,指出其在审查制度下需平衡创作自由与政治要求,“掩饰” 成为重要策略。他还阐述了政治图像志概念,以鲁本斯《美第奇组画》为例,分析其运用 “掩饰” 进行隐性批评,此外还提及顾恺之《女史箴图》、宋徽宗《瑞鹤图》等作品在政治图像志方面的体现。

左右滑动查看更多

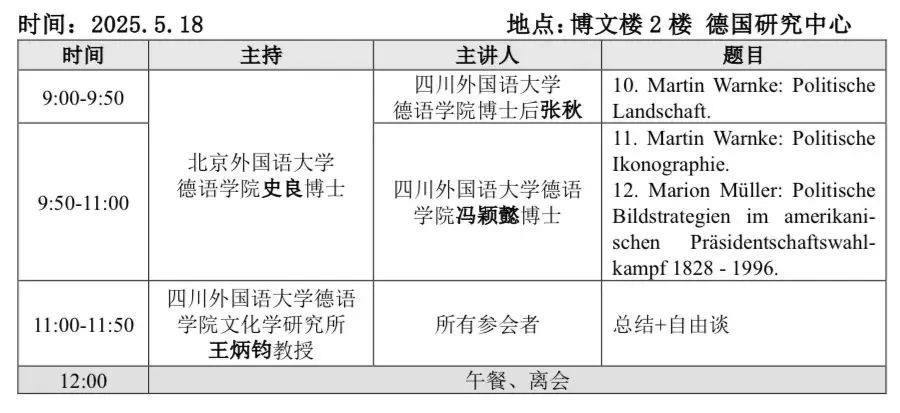

18 日上午,四川外国语大学德语学院博士冯颖懿以图像学发展脉络为出发点,探讨政治图像在现代传播中的机制与语义转化。她指出,20世纪初,汉堡艺术史家Aby Warburg提出“图像学”分析方法,倡导在古今图像之间识别传统延续。其后,Erwin Panofsky区分“图像志”与“图像学”,奠定了系统性的分析范式。20世纪80年代,Martin Warnke将图像学引入政治领域,确立“政治图像志”研究方向,强调图像在权力传播中的功能性。在此基础上,Marion Müller发展出“上下互动性”原则,指出图像的政治传播并非单向灌输,而需借助接受者的情感共鸣方能生效。政治图像既服务于统治者形象建构,也回应民意,体现政治合法性的双向协商。通过区分Denkbild与Abbild,Müller强调图像兼具现实再现与情感储存的双重功能。她进一步指出,“沉默”与“英雄”两类图像策略,分别通过抽象符号化与魅力统治法塑造建构候选人形象。基于1828年以来的美国选举图像研究,Müller揭示了图像在历史语境中的功能演变,彰显其作为集体记忆与政治认知载体的文化深层结构。

四川外国语大学博士后张秋借助Martin Warnke《政治景观》的理论框架,剖析了自然空间的政治化进程及其艺术史中的转化机制。她指出,平原景观中的诸如界石和城堡等边界标识不仅物化主权,也体现权力对空间的规训。桥梁风景画则以视觉方式转译基础设施的政治含义,而纪念碑则完成了历史叙事的空间锚定。张博士揭示了自然意象的政治寓言结构。平静与暴风雨的风景对立构成政治稳定与动荡的视觉隐喻,而太阳则象征统治,路易十四“太阳王”形象在钱币与奖章中反复出现,是君权神授的图像实践。最后,她梳理了自然符号的政治语义。彩虹、橡树、向日葵、废墟、河流等自然元素在政治话语中被系统符号化。丢勒《大凯旋车》映射了自然景观向政治景观的意识形态转化,体现权力话语的图像修辞。

左右滑动查看更多

王炳钧教授对会议做了总结,认为本次工作坊的与会学者从图像学方法论、政治图像志等多个维度,通过对画作的案例分析,对比中西视角,梳理了图像艺术史研究的理论脉络。工作坊期间与会师生积极参与研讨,对图像研究从图像志走向图像学的发展路径有了较为深刻的了解。

左右滑动查看更多

撰稿:周传旗 于昕月 刘一璇

排版:孙宇琪

审核:郑萌芽 冯亚琳